どうでもいいメモ。

RAIDコントローラーの下で管理していたHDDは、そのどこかにRAIDの管理情報が書かれているので、RAIDコントローラーの配下から外して、そのままHDDを再利用しようとすると何かと怒られることが多い。

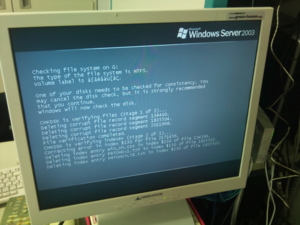

試しに、HPのRAIDカード、SmartArray P212の下にぶら下がってたHDDを、そのまま、別のサーバのSmartArray P212で構成サれているRAID Arrayのホットスペアにしようとすると、下記のように怒られた。

Error: Drive 1:3 can not be added to the array as a spare. This drive is not an

existing spare, is not an unassigned drive or is in a state that is

preventing the operation from completing. Use the "show" command to

check the status of the drive you are attempting to use.

ddとか使ってデータを飛ばすのも面倒だったので、試しに、このドライブを1物理ドライブ=1論理ドライブにしてみた(SmartArray的には、物理ドライブ1個のRAID0って扱いだったかと)。で、そのあと、論理ドライブをぶっ壊して、そのまま、ホットスペアに指定してみると、今度は怒られずに設定することができた。

前のサーバのRAID Arrayの構成情報が記録されているHDDも、ホットスペアに指定するとエラーが上がって、論理ドライブにするとエラーが出てこないということと、論理ドライブからホットスペアに変更するのもノーエラーってことらしい。…ま、そういうことだという理解をするしかないか。