昨日、眠い目をこすりながら、書いた内容をぼんやりと反芻しつつ、追記。やっぱり、ASPもどきなアプリケーションベンダーさんのことはさておいて、いわゆるHaaS周辺のことを。

クラウド>レンタルサーバの条件

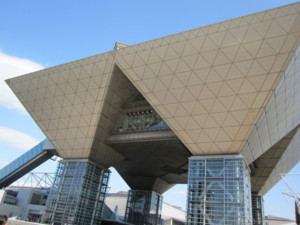

クラウドの中の1VM(以下、仮想サーバ)と、占有型レンタルサーバ1台(以下、物理サーバ)を比較してみると、結局、root権限付きのサーバが使えるというサービス内容にさしたる違いがあるわけでもなく、どっちでもいいじゃんという印象になる。仮想サーバには、すぐに調達出来て…とか、トラフィックに応じて従量課金で…とか、まぁ、いくつか特徴はあるんだろうが、それとて、いくつかは物理サーバを借りても実現不可能なことではないはずだ。また、余談ではあるが、クラウドEXPOにて、HaaSとして紹介されてた仮想サーバについて話を聞いてみると、お申し込みからX営業日以内には使えるようにしますので…ってレベルだった。それはレンタルサーバ屋で物理サーバを借りるのとリードタイムは変わらなかったりするわけで、AmazonのEC2くらいにシステム管理が自動化されていることが前提の話だろう。まぁ、ぱっと見た感じ、やっぱクラウドだよねぇと思えるようなサービスは見当たらなかったというのが正直な感想だ。

では、レン鯖じゃなくて、クラウドがいいよねぇと思えるのは、どんなサービスだろうか。ここで、あえて仮想サーバと物理サーバという表現を使わなかったのは、結局、既存の物理サーバの枠組みで、束ねられたリソースをそのまま仮想化して仮想サーバを用意したところで、それらの違いというか、クラウドの特長は見出しづらいと思うからだ。逆に言えば、クラウドというのは実態としては、物理サーバのリソースの束であり、それらをユーザに提供する際に、適切な「サービス」に分解して提供することになる。そのサービスの切り方というか、枠組みを工夫しないといけないんじゃないだろうか。そう考えると、物理サーバを束ねて、(また、同じ枠組みで切り直して)仮想サーバをサービスとして切り出すのは、ただ穴を掘ってただ埋める的というか、なんとなく無駄な営みに見えてくるのは私だけだろうか。

…と書いた時点で、リソースの束を物理サーバの枠組みでサービスを切り出すのがアレなわけだから、なんとなくクラウドがいいよねぇと思えるようなサービスのあり方のひとつは、AmazonのS3みたいな、リソースを機能で切り出したサービスなんだろうなぁとぼんやり思う。S3の場合、データの出し入れを実現するストレージとして存在しながらも、容量無制限の感覚で使えるというのは、物理サーバの制約(実際はOSの制約かな)というか、枠組みから自由になれるというメリットをユーザに提供するわけで、これはただレン鯖を並べてストレージとしての容量を確保するだけでは実現できない。

結局、Amazonを賞賛するだけになるのもアレだけど、良質なリソースを調達、保有するだけでは、売れるクラウドなサービスを作れないんだろうなと思う。例えば、「適切なサービスを設計しうるコンセプトやアーキテクチャを設計出来るか」とか「リソースを束ね、かつ、サービスに分解しうるソフトウェアを開発できるか」といった能力が決め手になりそうな気がする。そして、(個人的に、クラウドらしいサービスを提供しているような気がする)Amazonにしろ、Googleにしろ、端的に言えば、クラウドを内製する能力というか、自分達が必要とするものをきちっと自分たちで作り上げられる能力を持っていることと、クラウドらしいサービスを外に提供していることは、無縁ではないのかもしれない。

疎に結合できるということ。

今のHaaSのような、仮想サーバのインスタンスを借りるようなサービスが使い辛いのは、既存のサーバ群との組み合わせがしづらいことだと思った。例えば、自社で保有するサーバ群を使いながら、HaaSを使おうとすると「Webレイヤーは自社で、DBはHaaSで」みたいなアーキテクチャだとやっぱり、WebとDB間のネットワーク的なレイテンシーが気になってしまう。その逆もアレだし、どこかにロードバランサを置いて、自社サーバのクラスタと、クラウドのクラスタに振るってのも強引というか、クラウドじゃなくて、レン鯖のクラスタでコトが足りるんじゃないかと思うし、最終的には移行するかしないかというオオゴトに発展してしまうのではないか。そういう意味では、スタートアップな人たちは、今のHaaSは使い易いんだろうなぁ。

一方、例えば、「データをどれだけ入れても、さくっと出てくる」のに「容量無制限」なストレージサービスだったり、嫌になるほど、膨大だったり、ややこしかったりする計算をぶん投げると、並列化して計算してさくっと返してくれるような計算機サービスがあれば、自社サーバ群が苦手で、クラウドが得意な処理を切り出して、クラウドに処理をぶん投げられて楽なんだけどなぁと妄想してしまうが、クラウドEXPOをうろついてみたけれど、これだってサービスは見当たらなかった気がする。既存のリソースを持ってる人たちが、クラウドのリソースと、割と疎結合でつながれるようなサービスってないなぁとも思った。